楽譜を書くところ

「楽譜を読む」ためには、まずその仕組みを理解しましょう!

楽譜は基本的に、こういった線の上に書かれます。

線が5本並んでいるので、【五線】と言います。時代や楽器によって四線や一線もありますがこの五線を基本として覚えましょう!

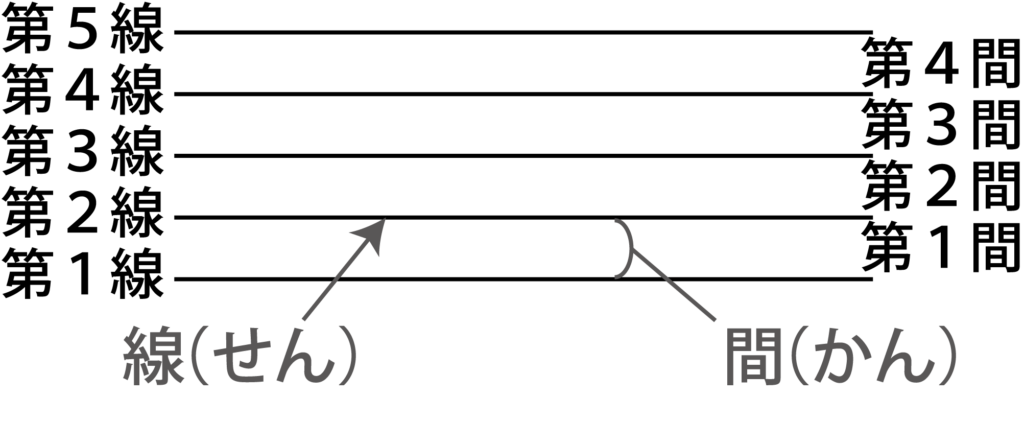

五線はそれぞれ名前が付けられています。

下の線から順番に、第1線、第2線、第3線、第4線、第5線と呼びます。

また線と線の間も数えていきます。

下の間から順番に、第1間、第2間、第3間、第4間と呼びます。

※それぞれ下から数えることに注意!

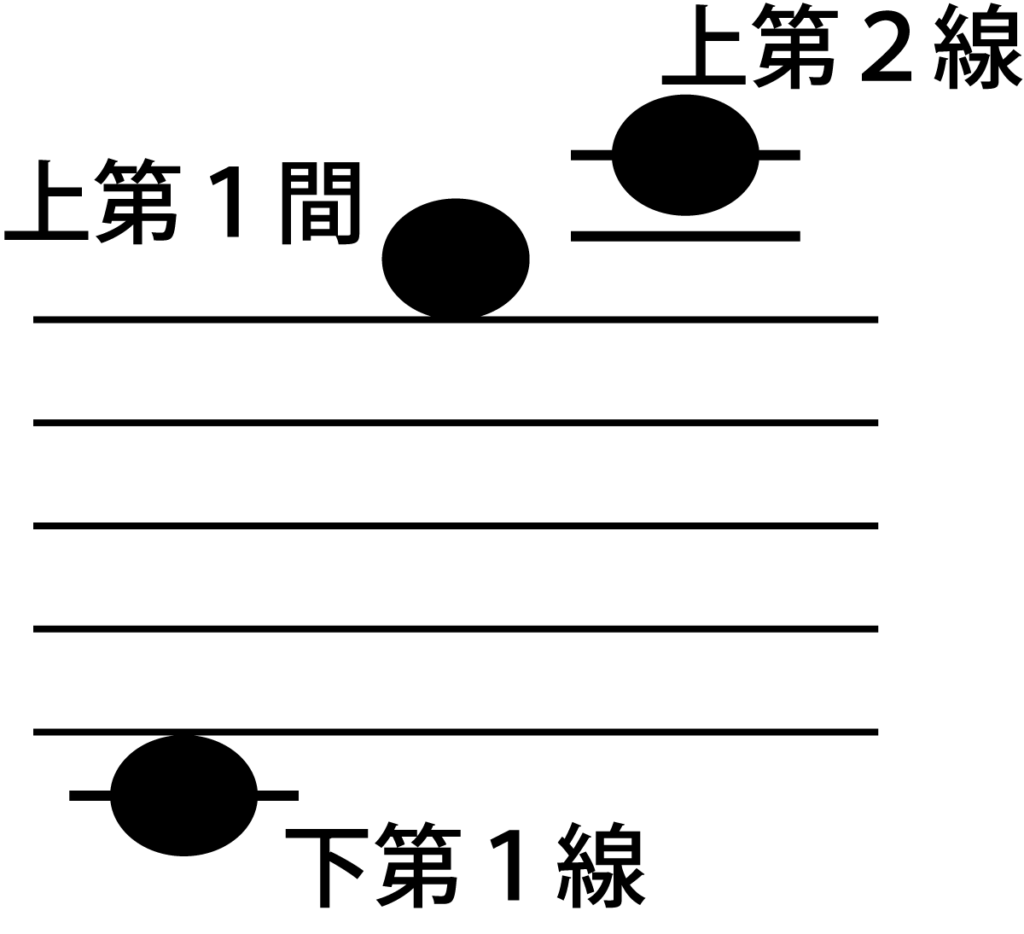

さらにこの五線だけでは表しきれないときは、追加で線を増やすことができます。

このように、五線の外に書かれた線を、

【加線(かせん)】と言います。

下と上どちらも順番に、上(下)第1〇という風に言います。

また加線は音符それぞれに必要な時にだけ書き表します。

五線ってとっても便利

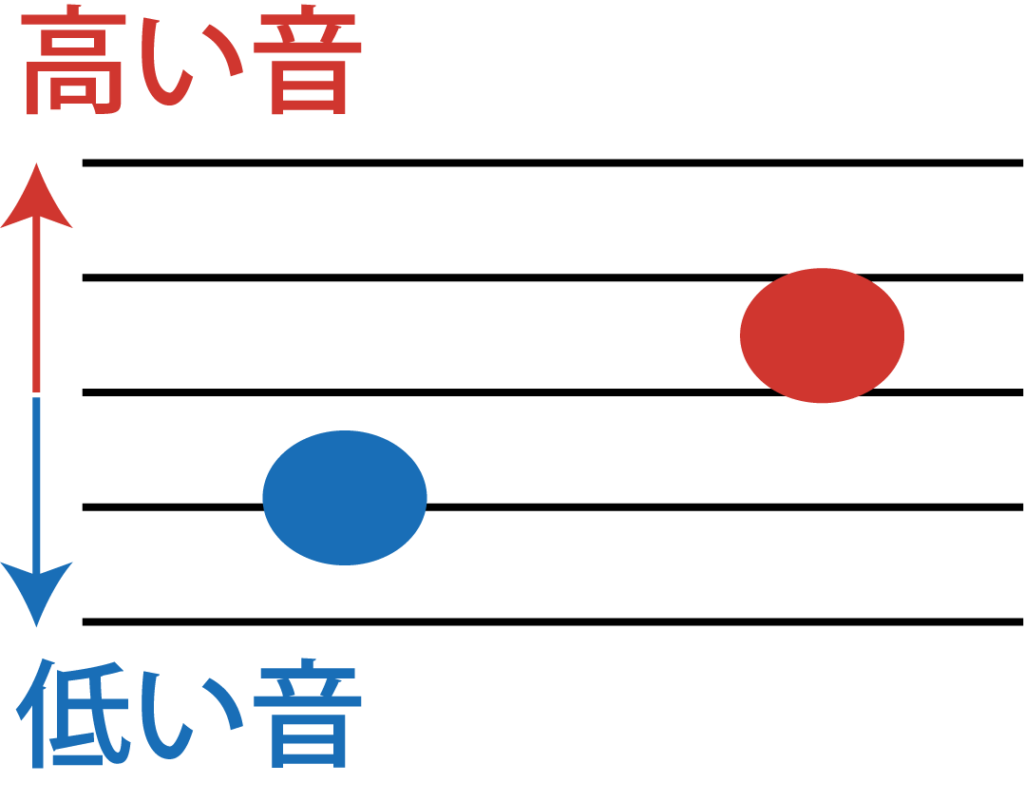

言葉を文字で書くように、音楽は音符で書き表します。

そこで大事なことが、音の高さです。

歌にしても、必ず音が高くなったり低くなったりしますね。

そういった音の高さを言葉のように書く時に、五線はとっても役立ちます!

五線ではどこに線の上、もしくは線の間に音符を書きますが、

上に行くほど高い音、

下に行くほど低い音を表します。

なので、このイラストだと左の青の音は、右の赤い音に比べて低いと分かります!

(⇒右の赤い音は、左の青い音に比べて高い音だと分かります)